诗中的“东南”即指在福建、两广与清廷作战,“西北”即指吴三桂大将王辅臣从四川进军关中的作战方向;“万里长江飘玉带”,即指其长江防线。

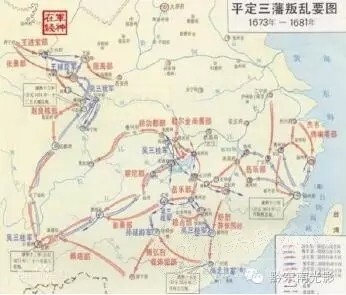

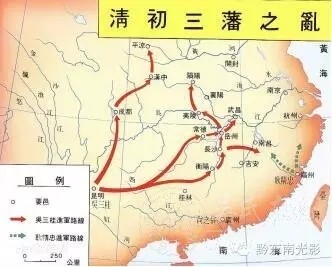

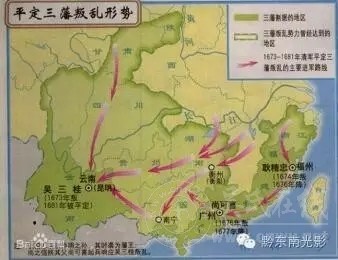

为了便于理解诗中隐含的战略意图,读者可参考下文所附《平定三藩叛乱要图》、《清初三藩之乱图》、《平定三藩叛乱形势图》(据《百度百科》)。

《清史稿》记载了吴三桂起兵之初的战争形势:

三桂传檄所至,反者四起:提督郑蛟麟,总兵谭弘、吴之茂反四川,巡抚罗森、降将军孙延龄以有德旧部反广西,精忠反福建,河北总兵蔡禄反彰德,三桂势益张;又遣使与达赖喇嘛通好。

“一轮明月滚金球”,应指“月全食”或“月食”的天象,这也是暗喻其推翻清廷,取而代之的表达。

此诗应该是吴三桂极少数亲属及亲信掌握的诗作,姑且称之为“吴三桂衡山称帝诗”。

四、“乾隆题诗”来到天柱金凤山的推测

吴三桂身死后兵败,其“匣骨藏安福园石桥水底”(《平滇始末》语)被打捞出来,“析三桂骸”(《清史稿》语),尸体遭到分解毁灭,其亲属及其跟从遭到清廷残酷诛杀。

如果吴三桂就是金凤山寺伪托“乾隆题诗”所作“反诗”的作者,就存在有两种可能,即:

第一种可能,他在康熙十三年(1673)“自云南至常德”途经天柱,然后到过金凤山寺;

第二种可能,吴三桂并未到过天柱,这是其后人刻意伪托“乾隆题诗”,将金凤山寺作为联络之用,也兼作其后代秘密祭祖之地。

关于这两种可能,我认为,第一种存在的可能性不大,因为吟诗的地点不可能是在天柱金凤山,且当时军情紧急,天柱也不可能是吴三桂取道湖南的必经之路。

据《清史稿》记载:

十三年正月,三桂僭称周王元年,部署诸将:杨宝廕陷常德,夏国相陷澧州,张国柱陷衡州,吴应麒陷岳州。偏沅巡抚卢震弃长沙走,副将黄正卿、参将陈武衡以城降。襄阳总兵杨来嘉举兵叛,郧阳副将洪福举兵攻提督佟国瑶,击破之;走保山寨,皆应三桂,受署置。三桂自云南至常德,具疏付折尔肯、傅达礼还奏,语不逊。上命诛应熊及其子世霖,诸幼子贷死入官。

据《平滇始末》记载:

十二月初一日,由中路发。三桂先遣吴应贵为先锋,从普安至贵州,提督李本深降。三桂亲率胡国柱、方献廷、马宝、夏国相、吴应麒等陆续发,由平大、黔威至贵州。以平大总兵朱某不肯降,故以重兵压之,朱遂降,心未甘服;后阴勒兵应广西,左右首发,全家被害。三桂兵压贵州,文武官皆降,惟总督甘文焜走至镇远,缢死吉祥寺中。初,甘问终身数于朱二眉,眉判云:“一路吉祥。”迨奔镇远,举头见寺额曰“吉祥”,曰:“吾数难免。”遂缢。三桂乃长驱陷辰、沅、常德,自走荆、江,五千里无只骑拦截。

从《清史稿》、《平吴录》、《平滇始末》记载可知,吴三桂在康熙十三年(1673)“十二月初一日”从云南起兵之后,就一直在“二十日”内追杀甘文焜。他追到镇远时,甘文焜在镇远吉祥寺自尽了。这就是说,吴三桂走的是镇远,再从镇远去到湖南常德,他没有必要途经天柱。

第二种存在的可能性较大。近年随着岑巩县“吴氏秘史”的解密,吴三桂及其张皇后、陈圆圆、吴应麟、马宝都秘葬岑巩县水尾镇马家寨的家族秘史也已公布于世。吴三桂在黔东南留下的历史遗迹,也开始引起史学界的高度重视。

“吴三桂衡山称帝诗”在天柱金凤山出现,被人们长期误解为“乾隆题诗”。我认为,该是“去伪存真”的时候了。

我判断,吴三桂还应有一支后代逃到了天柱县,出现在金凤山寺的伪托“乾隆题诗”,实际就是吴三桂这一支寻亲、联络其他失散宗亲的“暗号”。这一首诗既然只有少数几个人知道来历,那么这一位“立碑人”故意伪托“乾隆下江南”来到天柱金凤山,就是为了掩人耳目。这一位“立碑人”也可能就地“出家”当了金凤山和尚。他的目的,隐藏自己不被清廷发现,又可以尽可能让其他失散的人找到他。

把一首明明是吟诵湖南衡山的诗,附会成天柱金凤山也是南岳,这个错误是显然的。这就好似日后有人将吟诵南岳的诗刻在南方任何一座山上,那是不是若干年以后,也还会引起类似的笔墨官司呢?

即使是乾隆生活的年代,南岳之争也不会发生在一位帝王身上。史料也没显示过乾隆为南岳是哪座山操过心。所以,拿一首吟诵南岳的诗,栽在金凤山上,结果金凤山就成了莫名其妙的南岳,这样的结论也太草率了。

至于天柱金凤山也有湖南衡山相同的地名与称呼,在我看来,这也无非就是当年那一位吴三桂亲属隐居于此地的心计使然。他是把天柱金凤山打上吴三桂当年在衡山称帝的印记,这才是天柱金凤山有“祝融峰”、“南岳庵”、“祝融庙”的来由。

五、金凤山“吴三桂称帝诗”的立碑人是谁

确定金凤山“乾隆题诗”并非乾隆所作,而是吴三桂,这也为我们解开残碑刻字的涵义提供了与“帝位”、“君位”联系在一起进行考证的思路。

这也是解开金凤山历史之谜的关键。

从残碑上刻“传□济正宗第三十五世”、“四十世孙常□”和“清嘉庆十年岁次乙丑”来看,这位“立碑人”可能改姓为“常”,也可能故意隐去“吴”姓,“常”就是字辈。

此“常”字,按《说文》:“下帬也”。“下”,暗指“失去君位”;“帬”,同裙,念“衣君”,与“一君”同音,这就是暗示吴三桂为其“大周”的“开国皇帝”。“常”也可暗指吴三桂起兵之后主要居住的常德。从这个意义理解,吴三桂在天柱后人以“常”为姓的可能性较大。

“清嘉庆十年岁次乙丑”,即1805年,此时距吴三桂身死127年(或128年),距“平定三藩之乱”124年(或125年)。从1681年兵败算起,碑上“第三十五世”至“四十世孙”正好五代。我的判断就是这个世系是按照明朝吴氏族谱来定的,如果逃到天柱的是吴三桂的孙子,那么吴三桂在其明朝吴氏延陵堂族谱上就该是第三十三世,这个“三十三”与其称帝时的“三月三”有何暗合之意,也应在岑巩吴氏族谱上求证。

假定这个“四十世孙”为长子,在1805年为40岁,则其出生于1765年。再假定这一支的长子隔代参数为25岁,则其“三十五世”出生于1665年,此时为康熙四年(乙巳),也就是说判断这一位“传□济正宗第三十五世”为康熙年间人是没有问题的。

残碑上的世系并不是什么教派的传人世系,而是表明“祭祖”的。这个可以从残碑上的“济”字找到端倪。

“济”,按《说文》: “济,水,出常山房子赞皇山”。

“赞皇山”一浮出“水面”,其意不言自明,立碑人是将金凤山作为祭拜吴三桂的“赞皇山”。

“正宗”二字,为我们破解立碑人找到了直接线索,他就是“吴世琮”。“正”与“旺”相通,古时“旺”与“王”通用。“王”与“宗”在字形上相配,就是“琮”字。

《清史稿·本纪六·圣祖本纪一》记载了他的最后一次行踪:

(康熙十八年秋七月)乙卯,额楚败吴世琮于南宁,世琮遁。

1679年秋七月,吴世琮被清将额楚在南宁打败以后,他就再也不知所踪。他在《平吴录》也只有一条记载:

甲寅(1674),兵至湖广,陷辰州。湖南巡抚卢振在长沙,弃城而走,所属州县官望风奔溃。于是沅州、常德、宝庆、长沙、永州、衡州、岳州等府俱属桂。桂命吴应麒挂讨朔将军印守岳州,吴国贵挂靖朔将军印守衡州,王屏藩挂破朔将军印攻四川,方光琛巡抚湖南。吴世琮挂大将军印攻广西,全省俱陷,擒李棠、傅宏烈送桂,桂赦之,用宏烈为监军道,棠及方孝标为承旨学士。

在被清廷抓捕剿杀的名单里,没有看到吴世琮的名字,而且从现在已知的情况来看,他也没有跟陈圆圆、吴应麟、马宝他们隐藏在马家寨。

“传□济正宗第三十五世”的缺字,我推断就是“四十世孙常□”里面的“常”字,暂且判断,吴世琮当时很可能使用“常济”这个化名,他就是很可能在1681年兵败以后逃匿到金凤山寺出家的住持和尚。

而那个“传”,就是“驿站”的意思。按《说文》:“传,遽也。”古人也解:“传,驿也。”

在我看来,“传□济正宗第三十五世”就是吴世琮,当年吴世琮用一首只有吴三桂少数亲信才知道的“称帝诗”作为联络信号,因此,他第一次立下了“吴三桂衡山称帝诗碑”。但是他颇有心计地将一座偏僻的小庙,用其携带的金银逐渐将其扩建为具有“南岳庵”、“祝融庙”的隐身之地,他把附近的山峰称为“祝融峰”,这一切的做法,无非都是在暗自聚合四处逃散的有关重要人物。

也许当年吴世琮立的石碑已经风蚀严重,所以到了“四十世孙常□”,在“清嘉庆十年岁次乙丑”的1805年就重新立下了我们今天看到了这块“吴三桂衡山称帝诗碑”。

给“吴三桂衡山称帝诗碑”赋予“乾隆下江南”传说色彩的应该就是这位“四十世孙常□”,1805年重新立碑的时间距乾隆1799年(嘉庆四年)去世之间有六年。因此,“四十世孙常□”制造了“乾隆题诗”的噱头。

六、吴三桂墓葬在何处

吴三桂是康熙十三年(1673)正式“反清”的,其死于康熙十七年(1678)。《平滇始末》记载:

“三桂见兵势日促,人心渐变,力实难支,每自叹曰:“吾何苦,何苦!”日夜忧惶,遂于康熙十七年八月十八日死于衡州”。

从目前岑巩吴氏解密的程度来看,我认为吴三桂的墓葬也未必在马家寨。尤其是对马家寨残碑“受皇恩□養一次八十五歲吳公號□□墓”的解读,我认为李治亭先生解读的结论存在商榷之处。

李治亭先生认为该碑文指向吴三桂,补缺的碑文为:

“受皇恩頤養一次八十五歲吳公號碩甫墓”

现学界通常认为:

吴三桂遗体被其大将马宝秘密运到黔东南,最后将其葬在岑巩马家寨。通过对吴三桂墓碑碑文的详细考察与分析,确定其碑文为“受皇恩颐养一次八十五岁吴公号硕甫墓”。经专家考释:其中“受皇恩颐养”指的是“受皇天之恩眷顾,顾养天年”;“一次”指的是创业之主——大周太祖高皇帝,即吴三桂,因为康熙十七年吴三桂之孙吴世璠在云南昆明即位时,追认吴三桂为大周太祖高皇帝;“八十五岁”指的是吴三桂卒年康熙十七年八月十五;“硕甫”为吴三桂的字号。

如果按照吴氏秘传人的说法,吴三桂死于八月十五日,那么比世传死期八月十八日提前了三天。

我认为这块残碑的碑文属于吴三桂的儿子辈。他作为所谓的“大周”“皇帝”,不可能“自受其恩”,只可能是其后代“受皇恩”;“一次”解为“吴三桂为祖,其后以一起始纪代”。如果吴应麟另有墓葬,则学术界有关陈圆圆是否有子嗣的疑问,就可以从这块墓碑得到答案。既然这块碑文不属于吴三桂,那么根据这个碑文的隐秘规格而言,他就应该是陈圆圆与吴三桂的亲生儿子。

如果只能提供吴三桂也葬在马家寨的证据就是这块碑文,那么,我也基本可以断定,吴三桂并不葬在马家寨。

吴氏“秘传人”吴永鹏即使知道吴三桂的埋葬地点,他也不可能公布吴三桂真实的墓葬处,否则,按其祖训来讲,他真的就是“大逆不道”了。

我现在要提出的观点是,马家寨吴氏“秘传人”根本不知道吴三桂的秘葬处。

据《平滇始末》,吴三桂最信赖的是方宪廷和胡国柱。

方献廷者,徽州人,其父曾总督蓟辽,三桂隶麾下,以故旧干桂。善奕、能诗、多游谈,自以为管、葛比,三桂信之,延为师,训其孙世璠。

吴三桂对方宪廷表面上是言听计从,但实则刚愎自用,对于方宪廷关于不要重用吴应麟、夏国相、马宝的告诫,口上应允。

(方宪廷)曰:“公婿夏国相、侄吴应麒将任重权,此二人庸鄙贪纵,必偾事。总兵马宝,吕布之流,反覆无常,后必决裂,归罪于我。势难其事也。”三桂曰:“婿侄在我,我立誓不用。若马宝老于流贼,若兵出留于滇,恐有不虞,当另处。”乃以方为学士、中书给事,专帷幄。其婿胡国柱尤亲信,为桂替身,此谋彼断,此断彼谋,事非二人不行也。

从吴氏“秘传人”吴永鹏的“解密”可知,吴应麟为吴三桂与杨氏所生。为避免其正室张氏生事,托与其兄吴三凤抚养。显然,表面上的“叔侄”关系也瞒过了方宪廷,而正是由于这个隐秘的父子关系,将驻守吴军战略门户岳州的任务交给了吴应麟。

吴三桂为了弥补父子感情的缺憾,不顾方宪廷的忠告,将“庸鄙贪纵”的吴应麟委以重任,岳州失守,致使全线溃退。正如方宪廷预料的一样,他把所有责任都推卸到了方宪廷身上。

《平吴录》记载了吴应麟溃败的情况:

“自桂殁后,各路不守,吴应麒弃岳州,胡国柱、夏国相、吴国贵弃衡州,马宝、王绪弃长沙,俱会于常德。世(璠)召胡国柱、夏国相、马宝、王绪等十六人旋贵州侍卫,以郭昌为刑部尚书,来度为贵州巡抚。国贵奔武冈州,大兵遂进常德,抵辰州。国贵在武冈,日登山巅望我兵,为冷炮所中而死。”

“吴应麒自长沙、常德、辰州节节退奔,至沅州,营楚王宫殿不就,又奔镇远,招其子龙威将军世琮同走。我兵日逼,夏国相大惧,九月,托言大婚,挟世璠退保南,百官星散。次日,苗兵大掠,城市一空。应麒自贵州一路招得逃兵,驻交州,欲行篡弑,郭壮图伪诏缢杀之。初,应麒来朝,世璠留款内庭。应麒大骂方献廷首祸,欲悔无及,国相等皆大恸,惟世璠无词,其君臣间情事可见矣。”

根据《清史稿·本纪六·圣祖本纪一》记载的“十七年戊午”:

九月癸亥,吴世璠使其将夏国柱、马宝潜寇四川,谭弘复叛应之,连陷泸州、永宁,夔州土匪应之。命将军吴丹、噶尔汉,提督范达理、徐治都分道讨之。乙丑,以赖塔为平南大将军,率师进云南。戊寅,吴丹复泸州。

冬十月癸未,上巡近边,次灤河,阅三屯营兵。己丑,将军鄂内败吴应麒于石口。

吴三桂在这一年的八月去世,从作战时间上看,马宝、吴应麟都不是护送吴三桂遗体进入贵州秘葬处的人。

《平吴录》记载:

“桂自僭位后,形容憔悴,八月十八日遂死。胡国柱等以棉裹尸,潜载至常德敛之。方献廷解职,送殡云南,衡州军民七日后方知桂死。”

从《平吴录》来看,押运吴三桂遗体归葬的并非马宝、吴应麟,而是方宪廷。但是在方宪廷之外,还应该有一个神秘的执行人。

吴三桂的遗体被胡国柱从衡州运到了常德,吴应麟、夏国相、吴国贵、马宝、王续等人不顾战线失守,就纷纷弃城跑到常德奔丧。在常德时,他们显然商讨了吴三桂的治丧问题,但是当时形势危急,负责决策的胡国柱、方宪廷只能审时度势。

这二人必须考虑一个问题:吴军还能抵抗多久?他们必须尽快作出一个万全之策。

我认为,当时最佳的方案就是将吴三桂进行秘葬。如果未来吴军取胜,再对吴三桂风光大葬;如果失败,吴三桂的遗体就在秘密地点得到保全。

要实现这个目的,就得机密行事,知道的人越少越好。方宪廷是不相信吴应麟、马宝、夏国相的,因此,方宪廷的安排不大可能告诉这三人。这些人不顾战局离开守城的行为,表面是对吴三桂忠心,实则完全没有大局观。方宪廷不可能看不到这一点,作为军师,在强人吴三桂去世以后,他已经无法驾驭这群武夫了。

他的忧虑促使他提出了所谓的万全之策,这一定取得了胡国柱的同意。

他们二人共同作出了一个重要决定,将吴三桂秘密下葬。

这一位心思缜密的军师会怎么安排吴三桂的秘葬任务呢?

我的设想是,方宪廷在当时形势下,选定好执行秘葬任务的合适人选以后,也作好了“疑兵”安排,他们在常德安排了水路与陆路。为了掩人耳目,陆路这一支由方宪廷负责,意在掩护水路,其亲自押送,“送殡云南”,大张旗鼓地往云南疾奔。

当时从沅州(今怀化)进入贵州有两条水道,上走岑巩,下走天柱。

从当时形势来看,水路最安全。而在怀化分道走的,必有一真。

即便证实陈沅(圆圆)等人落脚点在马家寨,也不能证实三桂就葬于此。如果这一众暴露,显然会被追查三桂葬所。因此,从安全角度虑,他们一定选择了“声东击西”的办法,三桂不会葬于此处。

三桂真正葬所,两点取其一,只会在天柱。

而别居马家寨的吴氏“秘传人”,未必知道当年军师方献亭的“陆路一、水路二”的安排。

假如马家寨吴氏“秘传人”根本不知道天柱金凤山上存在“吴三桂衡山称帝诗”,那么就可以据此推断当年的确存在方宪廷“陆路一、水路二”的安排,而天柱这一边吴氏曾经在125年里“以诗找人”的做法,就说明两边失去了联系。

那么,这位神秘的执行人又会是谁呢?

能够担当此次绝密人物的最佳人选就是吴世琮。方宪廷也许信任的还是这一位多次打胜仗,且在南宁制造孙延龄灭门案的屠夫。

在吴三桂的亲信里面,吴世琮的时间要比马宝、吴应麟更加充足。

《清史稿·本纪六·圣祖本纪一》记载:

(十七年戊午)二月甲辰,傅弘烈疏言吴三桂兵犯广西,诏额楚、勒贝守梧州。己未,上御经筵,制四书讲疏义序。丁卯,皇后钮祜禄氏崩,谥曰孝昭皇后。辛未,莽依图及吴世琮战于平乐,失利,退守梧州。命尚之信及都统马九玉会师守梧州。

十二月丁亥,额楚、傅弘烈及吴世琮战于藤县,不利,退守梧州。

我猜想吴世琮在1678年二月辛未平乐之战打败莽依图后,他就从广西奔回衡州去见吴三桂,参加了吴三桂这年“三月朔”在衡山的“称帝”。如果吴三桂的身体状况已开始欠佳,他就会留在吴三桂身边,那么吴三桂八月去世,吴世琮就有三个月以上的时间来护送吴三桂遗体到达秘葬处。匆匆下葬后,他就于同年十二月左右赶回广西,在藤县打败了额楚、傅弘烈。但是1679年秋七月,吴世琮被清将额楚在南宁打败以后,就败退到了镇远,吴应麟“至沅州,营楚王宫殿不就,又奔镇远,招其子龙威将军世琮同走。”(《平吴录》语)我猜想他没有跟吴应麟败退云南,而是继续处理吴三桂秘葬善后事宜以及隐藏驻地的建设问题。

吴世琮作为秘葬任务的执行人,应该连他的父亲吴世麟都没有告诉。这或许也是军师方献亭的嘱咐。

吴世麟去了云南,他们就此失去联系。

到了嘉庆年间,吴世琮的四世孙仍然以诗明迹,继续在暗中联络失散各地的宗族。

也许,这才是历史的真相罢。