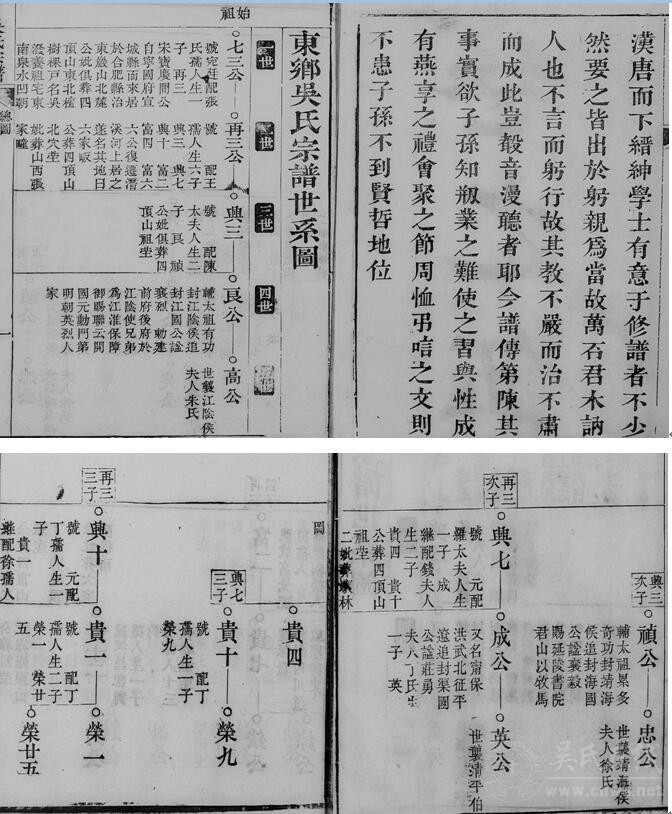

翻开六家畈的吴氏族谱,可知六家畈名字的由来。 “吴氏兴隆始祖七三公于宋宝庆年间自宣城渡江而北,居于巢北四顶山下,七三公生再三公,再三公生六子(兴三、兴七、兴十、富二、富四、富六),六兄弟在此农耕为业,以诗书传家。自此人丁日繁。因其居多岗畈,遂以六子取名曰六家畈”。因六家畈位于巢湖之滨、在陆路交通不畅的时代,可谓交通便捷之地,信息畅通之所。

本人在整理“锅铁吴氏”谱时,初始以舒毕生教授“洪雅吴氏崇祯年来”是“锅铁吴氏” 为目标寻觅,但祯五子摔锅与碑载出入很大:

1.祯五子经历各异,虽说得过去。但吴祯之父在四川洪雅载为“吾祖吴宏在秀水桥头毁锅为凭”。无相似之地;

2. “浲有一口破锅”之浲所指不符;

3.洪雅县三宝发现字辈之代言字所指不明。

现更为吴祯之父兴三公问题就有了进一步提升:

1.再三公有六子,只有“花马吴氏—富二公后裔留肥东六家畈”说明有五子或后裔迁出,茶壶山、四顶山风景秀丽有秀水桥说得过去,应视为吻合;

2.“浲”字在《新华字典》查不到【无载】;在《康熙字典》释为:浲与洚同。洚《说文》水不导道也;又水逆行谓之洚水;《新华字典》“洚”大水泛滥:洚水(洪水)。联想到兴三公生活在肥东六家畈系再三公之子,极有可能与古时巢(伯)国的浲地(今无为县,巢县区域地。是巢湖水有80㎝~1m的浪蚀地)。“摔锅”只是古代当朝家人分别时的一种仪式,摔的锅很可能是铜锅(因位于巢湖之滨),故有铜锅、铁锅。“一摔为三”,又有锅底、锅圈、锅边吴氏之传说。与三宝传说吻合。即多始祖以“铜锅、铁锅、锅底、锅圈、锅边定吴氏来传世也”【后裔们口耳相传的,具体无文载,很可能是一种民间习俗】;

3.洪雅三宝字派:濡-是-文-再-三,怀-学-忠-应-正,万-国-侦-相-成15字返祖使用;在此地已衍十七世,若在历史上已循环一次或联想为前15世没有确切的字辈再到此落业,再拟定的字辈。就前五字而言:“濡是濡须(无为县)的古代别名,即无为县的简称。意指本支吴氏是文字派【文桂孙】再三公之后裔也。即与八百年播迁史“逃难”吻合;亦是吴家人将家族史隐讳于字派中之特色表现。与六家畈六兄弟“农耕为业,诗书传家”之祖传同,是有文化家族的表现;亦映射出先人们是祖籍在无为,即由巢南迁的巢北也【与再三公迁六家畈经历同;现含公已32世,与世/25年相合。刚好八百年】;

4.建于宋代的“庆和寺”,明朝才改名为朝霞寺的肥东六家畈庙门上有这样一幅对联:“山势东来犹望蜀,湖波西下欲吞吴。”初看是写景,而实则说明:是反映我祖当代生活,就是把希望寄托在西蜀:“二候氏系”的字宏.兴三公为饶州守将+子:良、祯两兄弟+兴七公长子吴成被封清平伯爵传五世及留在六家畈的富二公长子贵一公,敕封为四川监察御史,其孙吴镒为宣德二年(1427)第三甲30名进士,累任四川监察史后任南阳知府等。《东乡谱》载证实了这一点;映射出“锅铁吴氏”发源于此有着厚重历史渊源,也就是说再往上追溯便正如诗曰:我祖元朝官寰家!即此地历史上出过不少名人;

5.安徽方面也证实:没找不到兴三公四始祖后衍资料——引可弥补。

综上,六家畈六始祖除富二公、兴七公外的四始祖疑定为“锅铁吴氏”最高始祖较合理些。可解释左台吴氏无“锅铁吴氏”的说法,而在我国西南有不同摔锅定吴氏的传说【以青衣江支流域居多】…详见《吴氏源流》。由于民间立碑是在清朝才有之事,我祖是在中晚期才有意思地以墓志铭、祠堂的形式将家族祖上历史告诉后人,加之受交通条件限制、信息闭塞致使各地传说、记载不全矣!相传约八百年,事过景迁,苦无文载。现将吴河残谱附于二候世系在蜀的部分依据。以示尊祖敬宗,告蔚族人。

纵观从元朝~清朝“湖广填四川”的历史,我祖同于、俞各姓氏的迁徙路线同。只不过是姓氏不同所走路线有异,即从安徽出发→江西→湖广→再迁孝感麻城而入蜀,具体有巢南、巢北之分而已。这期间经历了几代人或十多代人而称呼各异,如我祖上的“逃难”:先是随元朝大军强制性向西,在饶州有抗元之举,保一方平安,导致“摔众降明”而受恩于明朝,二候也在濠梁随朱元璋夺的天下;由于皇族內斗“殃及池鱼”吴祯五子“避难”:吴忠或后裔嫡出、其余四子庶出;有八支吴氏在洪雅分开,一分就是数百年不见面…明、清两朝又再度在战乱中入川,因孝感麻城是入川最后一站,古先人们致死依希保持着对孝感麻城的记忆…真正定居下来是清朝中晚期的事,这就是“锅铁吴氏”祖上历史的荣辱与幸酸。用我祖口耳相传下来的话来说:这支吴氏是在“逃难”中播迁传承下来的一点不为过……

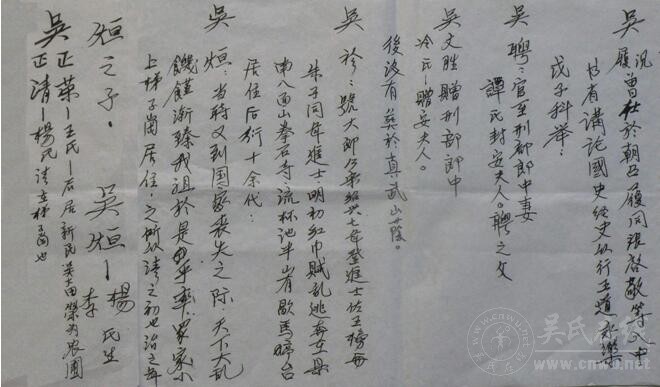

已查明吴祯支与吴文胜支在蜀以“锅铁吴氏”繁衍情况。现参考对接如下:

依据1:安徽《东乡吴氏谱》世系图—摘录照

依据2:二候世系吴祯支+文胜支在蜀与左台吴氏相连世系摘录

…

82世讳七三字.宛廷,文桂长子。赠镇国将军佥大都督府事护军,追封颍上县子,妣周氏追封颍上县子夫人,读书乐道,不求闻达,举孝廉累召不仕。他于宋宝庆间迁肥东六家畈,居于巢湖之北四顶山下,为合肥六家畈吴氏兴隆始祖。子:再三【公《左台谱》载巢湖之畔】;

82世讳七品,文桂次子,子不详。居宣城;

82世讳八品,文桂三子,子不详。 居宣城。

83世讳再三,七三公子,号千一公。赠骠骑将军都指挥使护军,追封延陵伯,妣刘氏追封延陵伯夫人,再三公于宋宝庆年间(1226年)率六子北迁,由皖南迁居至巢湖之滨的潜溪河畔定居,以六子取村名(遂名)曰“六家畈”。 妻王、刘二氏育子六:兴三、兴七、兴十、富二、富四、富六。

84世讳兴三,字宏,号似龙,再三公长子[三七公三世孙].公:赠荣禄大夫同知大都督府事柱国追封渤海侯,妣叶氏追封渤海侯夫人。迁居定远县,继配陈太夫人生二子:国宝.赐良、国兴.赐祯,

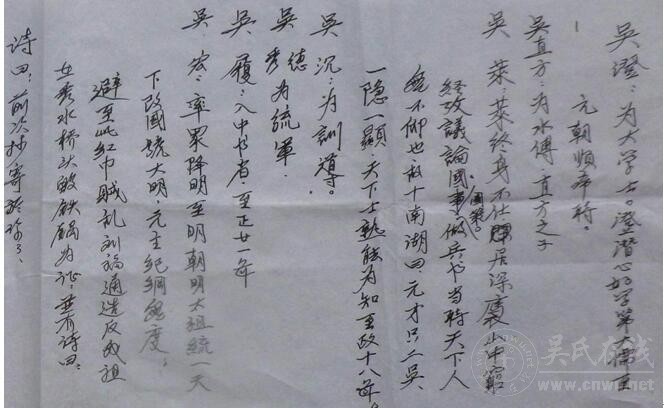

公元1347(丁亥)奉詔入朝助至正皇帝治政封饶州守将(在任16年,至21年是在明大将付有德挥下小吏)明太祖朱元璋统一天下,公率衆降明【实际是公元1363年鄱阳湖大战后就归顺了明太祖,随付有德、杨文征西大军平四川、云南来到了洪邑南八面山;五年后改國號為大明朝—摘自吴河谱】。时为洪武十九年【1368年】统一全国,属实与正史合。

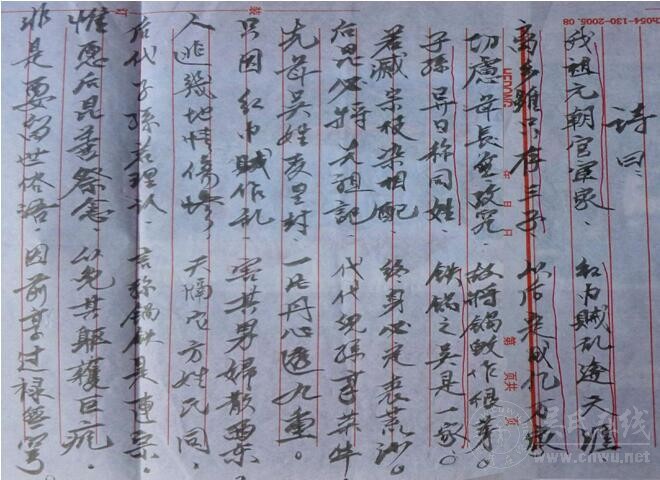

【事迹】吴宏为元末明初时的饶州俊杰。在元末明初天下大乱、刀兵四起的时候,吴宏、于光归附朱元璋,使饶州地区减少了战乱带来的灾祸,保持了相对的安定局势【与吴河谱载摔众降明吻合】;《吴河谱》载:避难至此红巾贼乱、刘福通造反,我祖在秀水桥头毁锅为凭并有诗曰“我祖元朝官寰家,红巾贼乱夺天崖。离乡虽只存三子,以后定成亿万家。切慮年长无考究,故将锅铁作根芽。子孙异日称同姓,锅铁之吴是一家…”。诗中“三子”应为兴十公、富四公、富六公【因有二母:一有三子字兴;二有三子字富共六子也。且六家畈只留富二公焉、兴三公迁定远】;详见《宗谱诗》及《源流》附件。

84世讳兴七,再三公次子,配罗太夫人,育一子:成;继配钱夫人,育二子:贵四、贵十;

84世讳兴十,再三公三子,娶丁氏。子:贵一;

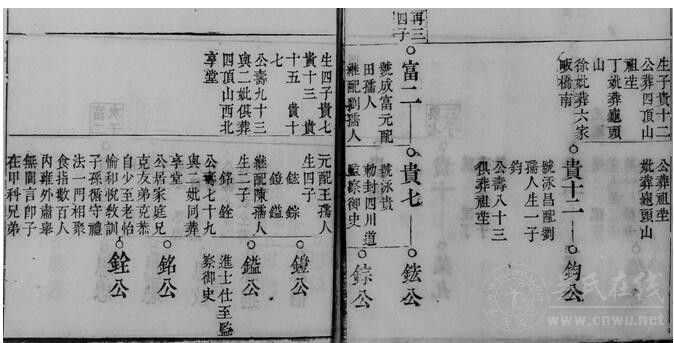

84世讳富二.字成富,再三公四子。配儒人田、陈二氏,子四:贵七、贵十三、贵十五、贵十七;

84世讳富四,再三公五子,其余不详;

84世讳富六,再三公六子,其余不详。

85世讳良,兴三公长子。字国兴,赐名后改良。明初元勋江阴侯、吴良又是蚌埠吴小街吴高支始祖。子二:长子吴高(号道一)、次子吴佾.字寿安(号.道二).为江苏省江阴市后栗吴佾(寿安)主干支始祖。

85世讳祯,兴三公次子。字国宝,【墓载国宝,迁舒谱载国盛】赐名后改祯,明初元勋靖海侯。配妻陈氏、欧氏、李氏封靖海侯夫人,子男五人:坚、忠、端、洪、十。长坚西安护卫镇抚,侧室陶出也;次忠羽林左卫镇抚,夫人李出也;次端次洪五十皆庶出,女十人:其第五女许为湘王妃尚在室,【另一女配郑遇春之子郑孤贞,为吴氏夫人】。

【伟迹】两兄第元末随朱元璋起兵,作战勇猛,智力过人,雄伟刚直,百战百胜。明洪武三年吴良辅明太祖有功封江阴侯追封江国公;吴祯因辅明太祖有功封靖海侯追封海国公赐延陵书院君山以牧马。二侯世系者:明初元勋江阴侯吴良、靖海侯吴祯而得名矣。

——2014年在吴河地区发现、《明史》有载;

85世讳成公,又名宁保,兴七公长子,洪武北征平辽追封渠国公谥莊勇(清平伯爵)夫人丁氏。育子:英(袭清平伯爵→五世);

85世讳贵四.字文胜,兴七公次子。赠郎中,夫人冷氏赠宜人、周氏封大宜人。育子:聘、焕、烜、濡。公坟埋止戈展望村铁箍桥;

【事迹】出征西域到洪邑:随付有德、杨文征西大军平四川、云南而来先到洪邑八面山荫,锅铁吴氏已传23代;;

【佚事】字派“文-朝-玉-中-金…”有不望“明朝”之意。

85世讳贵十,兴七公三子,娶妻丁儒人,育子:荣九;

85世讳贵一,娶妻丁氏,育子二:荣一、荣二十五;

85世讳贵七,号泳贵。敕封四川监察御史,配王儒人,育子四:

鋐、錝、鎧、镒。继配陈儒人,育二子:铭、铨。

……

86世讳坚.易九杨,祯长子,子嗣不详。西安护卫镇抚,侧室陶出也。丹棱王场吴时勉《吴氏简谱》载为吴九杨(不详)。后裔传山东省费县东流吴氏始祖;

86世讳忠.易春杨,祯次子,世袭靖海侯,夫人徐氏。明史载:二袭侯,羽林左卫镇抚,坐党诛。裔俸为安徽省固镇县湖沟镇岳北村吴禅堂始祖。邛崃县志载忠后裔:“寻帝不得,流遇于此,”锅铁吴氏已传23代;

86世讳端,字定邦;祯三子,妻名失考。易姓名朝二,吴巢氏二世(娶妻杨氏;子1恒公;生卒失考);

86世讳洪,字安邦;祯四子,妻名失考。易姓名朝愷,吴巢氏二世(娶妻湛氏;子1恒江,生卒失考);

86世讳十,字经邦;祯五子,妻名失考。易姓名朝怀,吴巢氏二世(娶妻谢氏;子1恒操;生卒失考)。

【事迹】:端、洪、十皆“三子庶出”,【谓之“迁舒”】避难于安徽舒城石岚冲易姓为吴巢氏,按(朝、恒、世、宗,曰(兴)、潮、金、公,凤、惟、成、国,永、正、尚…传世);

奉吴祯为迁舒城一始祖,续《吴巢氏》十三世,康熙年迁斑竹林吴沟已十五世。本谱摘录85至98世续上【参见《吴巢氏谱》】:证明:1.是表示吴氏从未传断过;2.是表示入舒城始祖最早应在86世后分多代入蜀。与湖广填四川有联又有别,参见《芦溪字派》,…已传112世。

86世讳聘.字大用,号朝聘.文胜公长子。《嘉靖县志》载:义和乡人,中永乐戊子科乡试举人,仕至刑部郎中,夫人谭氏封宜人,坟埋八面山麓。碑载:工部屯田清史司主事,宣德末1434年归理真武山荫。继子:鼎坤,为止戈、吴河、蒲江、余坪白马场吴湾始祖;

86世讳焕,文胜公次子,育子:□(乃字辈失考),疑为东岳始祖(因朝聘只有继子或焕公早亡失考);

86世讳烜,文胜公三子,大田湾人,吴河残谱载:当时又到国家丧失之际、天下大乱,饥谨渐臻于是乎我祖摔众家小上梯子岗居住;娶杨、李

二氏,育子二:正荣【传花溪口、吴沟始祖】、正清【传梯子岗、高庙、彭山始祖】。

86世讳濡,文胜公四子,号四郎。妻、子名失考,有三女出家。三宝镇真武山下魏河坝吴氏族人有每年正月初一这天都要上山祭祀的习俗。(为魏河坝吴氏始祖);

86世讳鋐,贵七公长子,其余不详;

86世讳錝,贵七公次子,其余不详;

86世讳鎧,贵七公三子,其余不详;

86世讳镒,字应衡。贵七公四子,登宣德二年(1427年)间进士,累任至四川道监察御史。性刚介与人不苟合,尝乘花马京师为之语曰花马吴,犹古所谓骢马云陞南阳知府归隐不就。生于洪武癸酉年正月初六丑时元配莢氏继周氏陈氏,育子不详…

……

初步认为:吴宏.字兴三公、贵四.字文胜公及86世均有摔锅现象。

1、吴宏.字兴三公在秀水桥头毁锅为凭定吴氏和贵四+文胜公为同一人,且坟埋止戈铁箍桥得以吻合;(属六家畈后裔,归二候世系)

2、雅安地区有“五第兄摔锅”定吴氏指的是吴祯有五子—86世摔锅解释雅安传说;(属吴祯支)

3、崇州玉皇观有“四第兄摔锅” 定吴氏指的是吴贵七有六子,只镒、铭两支在原地有载,四子86世摔锅能解释传说;(属吴贵七支)

4、洪雅止戈碑载:“浲有一口破锅,三第兄共分支,各执一块。约定日后见面以锅铁相合为记;指的是兴七公有三子:成、贵四.字文胜、贵十迁东乡能解释“离乡虽只存三子”的记载;86世摔锅有碑载及锅底、锅圈、锅边定吴氏之传说;(属吴贵四支)

5、吴宏.字兴三公在秀水桥头毁锅为凭外,还有八支吴氏入川在洪雅县分开”的传说【时代不详】;贵州有代谟公八始祖“摔锅”的谱载;简阳“横五里顺五里都是锅铁吴氏”网查只有十四代。崇州杨马场、温江吴家场、金马刘家巷吴家大院多处都有锅铁吴氏定居,怎么有连待查考。

总之,用专门研究客家移民史的舒毕生教授当年在名山“田野考查”后的话来说:“锅铁吴氏给吴祯家族有关系”,是二候世系的延续。

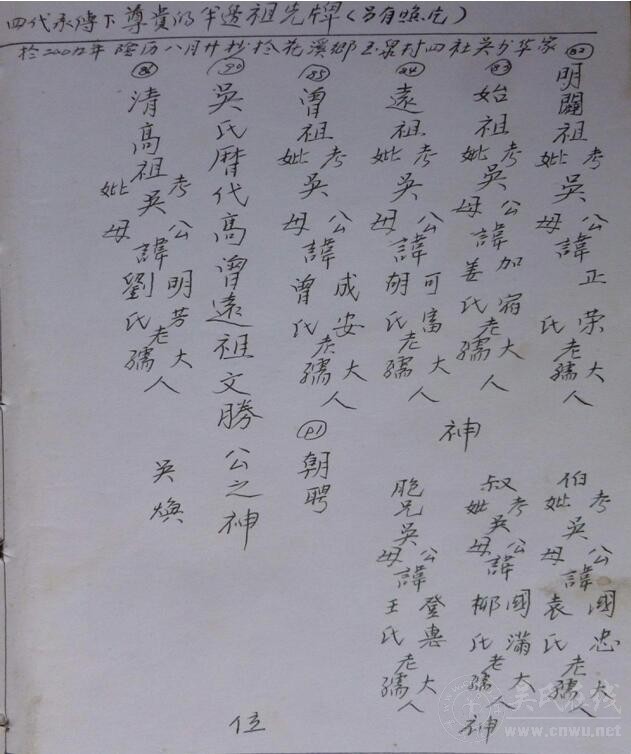

依据3: 半 边 祖 先 牌

依据4:《吴河谱》转抄

总之,各支始祖均为肥东六家畈后裔,摔锅的目的只有一个:不要忘记六家畈四顶山—象四口伏地的锅并列展布,即不忘祖籍地巢湖及六始祖之地矣。象征着本支吴氏有无限的未来,永世播迁传承!以别他族。

注解:1.【】—內容为本人所添;

2.巢(伯)国—古称巢湖(现巢县、无为县);

3. “濡须”—即安徽无为县古名。

4. 本资料为四川洪雅与安徽东乡接亲资料,说明有心办事事则成。

5.本人呼谕:凡从六家畈迁徙入蜀(含西南)之后裔均属锅铁吴氏者望能认祖归宗,以便尊祖寻根,找到根在哪里。

联系电话:13518132985 QQ:329559140

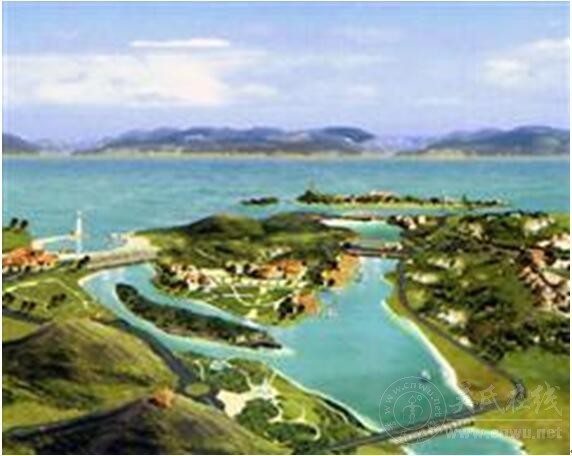

附件1.肥东六家畈镇四顶山鸟瞰图

四顶山位于肥东县六家畈地区,主峰海拔174米,因四峰并列,故名。此山又因仿佛是只巨大的香炉,四足朝天倒立,亦称四鼎山;以“四顶朝霞”闻名海内外。

附件2.

肥东六家畈地图

(区域图)

上图为区域图有舒城,下图为放大后才能看到六家畈镇

“锅铁吴氏”后裔107代裔孙吴成芳整理于郫县家中

2016/6/7初稿~2016/7/6. 定稿

【申明】此文资料搜集不全,且仅为本人之见。也许是寻根心切,不自量力,谨作参考。希宗亲们有不同看法,多联系提出宝贵意见批评指正为谢!