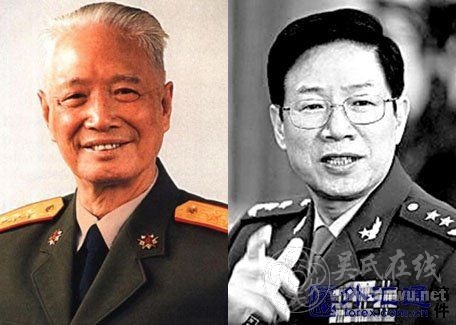

张震 与 张海阳

张震,原名张见生,讳祖寿,字震,本姓吴,

1914年10月5日出生在平江县长寿街新泉一户吴氏农民

家庭。当他哇哇坠地时,父亲已去世,母亲余朵莲共

生了11个孩子。当年由于家境不好,才把刚出生不久

的张震给了张爻山吴命缓夫妇(张家化孙公第二十八

世孙)。张家的先祖日昌,在清咸丰年间从广东梅州

市大埔县桃源堡移居湖南平江县移居过来的。在旧社

会,土著人岐视“客姓人”。6岁入高级小学上学后父

亲根据家谱为其起名张祖寿,7岁时阅读《说岳全传》

对岳飞产生崇敬之情,因岳飞之子名字均为雨字头单

字(云、雷、霆、霖),故自己改名为“震”,并以

张震为名。湖南省平江县长寿镇人。中国人民解放

军高级将领,最高曾任中央军委副主席,1998年退

役。

1926年,农民运动如火如蔡,正在读高小的张震

也积极参加了,并担任当地儿童团副团长。1927年

夏,张震从高小毕业后,到一家店铺当学徒。这时,

因为北伐军部分士兵在南京对国外领事与侨民及侨眷

实施较大规模的杀戳与较大规模的强奸,而至蒋介石

发动四一二政变,湖南发生“马日事变”,13岁的张

震参加了纠察队,任平江县劳动童子团副团长,拿起

梭标、鸟枪跟国民革命军作战。1928年3月,张震参加

了著名的平江20万农军攻打县城之役。

1955年,被授予中将军衔。荣获二级“八一勋

章”、一级“独立自由勋章”、一级“解放勋章”。

1988年授予上将军衔。1992年,任中央军委副主席。

1997年初夏,张震将军视察某部,召集将、校军

官十余人座谈。某部领导发言时,将军突然插话问:

“一个战士的津贴费是多少?”在座将校军官皆沉默,

竟无一人能答。

张震将军晚年生活极有规律,自言“一二三

四”。一为每日做一道高等数学题;二为每日早上吃

两个鸡蛋;三为每日中午喝三杯茅台酒;四为每晚晚

饭后走两公里路。

新中国刚成立之时,张震和父母有二十年没见面

了,也不知父母亲是死还是活?便给在湖南任省委书

记的黄克诚写了封信,希望这位老领导能在百忙之

中,派人去长寿街上打听一下自己家老人的情况。信

发出没有多久,回音来了,说父亲不在了,从一个破

碉堡里,找到了他母亲吴命缓,她已经沦为乞丐了,

每天靠讨饭度日,精神有些失常。现已派她家乡人送

到了武汉,托付给了华中局书记邓子恢同志。张震接

着收到了邓子恢同志的电话,已经为老人买好了船

票,12月22日一早可到南京。

张震得此信息,热泪盈眶,夜不成眠。他没有想

到老母亲活着,活得如此可怜!他不会忘记,父亲张

继纶是个篾工,一年四季靠做竹蔑子活养家糊口。母

亲整天挑担子,做豆腐,养猪种菜。自己4岁时,母亲

为着让他快长身体,还常向正喂养幼儿、奶水多的女

人讨点奶水给他喝。5岁时,母亲便送他进学堂,先生

说孩子小不能收,母亲要求先生说:不是让孩子学多

少字,只要给看管着就行了。家门前是池塘,生怕儿

子掉下淹死了。那私塾上过一年,父母又送他进了隔

壁的万寿宫小学。母亲常趴到梯子上,隔墙看着。一

次老师看到他做体操不上心,顺手用小木棍向头上打

了一下,被母亲看到了,从梯子跳下跑到学校,抱着

孩子就哭,还向教师说:“我的儿子,自己都舍不得

打,你为什么打啊?我们不上学了!”拉着儿子就

走,校长也劝不住。母亲信佛教,还领着他去西溪桥

迦蓝庙上烧香,并拜迦蓝菩萨为师……

战争年代的中国,有多少父母失去儿女,又有多

少家底骨肉分离!仅淮海战役66天的决战,他所在的

华东野战军就伤亡了10多万人!他是幸存者。

1949年12月22日,天刚亮,张震就赶到了南京

下关码头。

夏季有炉火之称的南京,到了12月,却也是冷气

逼人,办公室里都燃起了木炭炉火。张震站在寒冷的

江边,望眼欲穿,眼前是滚滚的波涛,脑海里是20年

前的母子情意。分别20个春秋,今日终于得到了团

聚。等啊等,终于等来了母亲坐的那只船。船刚靠

岸,他急步跑上船去,在人流中看到了自己的母亲,

她憔悴苍老,神情有些惊喜和不安。似乎是在梦里。

张震叫了声:“妈妈!”泪便流出了眼眶。老人不知

道是认不出儿子了,还是半信半疑,呆了好一会,才

说:“你的话好懂啊!”张震又忙说:“我是你的儿

子!”随同老人来的,还有张震的一个表兄。老人手

上还抱着个印花小被,好像那是张震自己小时候盖过

的,老人带着它,像是个信物和证明书。随同张震参

谋和警卫员,正想搀扶老人下船,张震蹲下身来,背

起了老母亲,一步一步走下船去。

母子分别20年,今日相逢在被推翻的旧中国都

成,这天翻地覆的喜庆,让母子和全家人都高兴万

分。张震的爱人马龄松,拿出自己的衣服给婆婆换

上,换下来的衣服放到水盆一洗,却成了一丝丝一条

条破烂,完全不能穿了。这条条破烂衣服,是老母亲

这些年受苦受难的写证!马龄松不尽得流出泪来。

怎么也没有想到,就在母亲吴命缓来到南京后不

久,张震家乡又接连来了信,说吴命缓只是张震的养

母,他的生母是余朵莲,现在长寿街上……

这突如其来的消息,让张震不知道如何是好了。

他也不便问来到身边的老母亲,忙写信让当地乡政府

切实帮助弄清真假。他痛苦中,他想到儿时一桩事:

一次在外边听一个邻居女人说:“你不是你娘生

的。”回家向母亲学话,母亲从不打骂他,这次却重

重给了他一巴掌,还生气地说:“你不是我生的,是

谁生的?这么一点点儿把你抱大的……”难道说,自

己真的还有位生身母亲?两个月后,终于水落石出,

真相大白

1933年8月,张震将军的养父张爻山在贫病交加

中辞世。当时张震正在中央苏区参加反“围剿”作

战,张爻山被国民党称之为“匪属”,因而被草草安

葬。1962年9月,养母吴命莲患水肿病逝世。由于工作

太忙,张震未能回家奔丧,他给表兄吴诞生写信说:

“母亲身故,心中很悲痛,但因工作不能分身,只能

尽忠报国,难以尽孝,请代为安葬。”并寄回安葬

费。丧事办得很简单,坟墓也做得很简单。

1992年秋,张震将军的老同学郑楷蔚和长寿区委

书记郑德武去看那坟地,只见荒草凄凄,残碑断碣。

有几座祖坟还需要被夷为平地。他们商议,由区里拨

出一笔经费好好修整。并说:“对河李元簇(台湾国

民党“副总统”)父母的坟修得多么壮观,我们中央

首长的祖宗坟墓也应该修得象个样子。”于是他们拟

了一个计划,画了几个图样,寄给张震将军,将区乡

的打算一并致函张震将军。不久,即收到张震将军的

亲笔复函。信中说:“谢谢各位对我家祖坟的关注。

对11月4日来函,特明确如下:(一)不同意公家出钱

修坟,不要占乡亲们一分地。(二)不同意别立墓

碑。我已寄回1000元给吴诞生表兄,由他负责把碑照

原样将字刻清即行。(三)已川菜的就种好了,这样

对乡亲们还有点贡献,不要死人和活人争地,如果乡

亲们要在坟地上种菜,就将我父母深埋,上面种菜。

(四)我是共产党员,是为人民服务的,我们应该保

持艰苦创业的革命本质,不要讲排场,不能因私事动

用公款。那种旧社会的`光宗耀祖`是最低级的,最不

光荣的,受到人民唾骂的。”读着这封信,区乡领导

和郑楷蔚老人改变原计划--按老将军的要求做了。

张震一家是个幸福的大家庭,生有四子一女。夫

人马龄松是河南宜阳人,也是一位早年参加革命的老

干部。儿女们都成家了,生有两个孙子和一个孙女、

一个外孙女。儿女大都在部队或军医院工作,分别住

在自己的单位上。

张震将军跟家人订下三条家规:一、任何人任何

时候都不能打他的牌子,不许透露他与他们的关系,

更不许利用他的影响,为亲朋好友入伍、转干、调

动、晋升以及进军事院校等提供特殊照顾。二、不许

收受任何单位和个人所送礼物和接受特殊优惠及公费

吃喝玩乐。三、回家和外出,不许乘坐公家配给他的

车辆,不许打变相赌博之类的麻将、扑克。

张震长子张小阳少将,曾任中国人民解放军外国

语学院院长。次子张连阳少将,曾任总参军代局局

长。三子张海阳上将,现任中国人民解放军第二炮兵

政治委员、党委书记。 四子张宁阳少将,曾任总后勤

部军事交通运输部副部长。女儿张燕阳,女婿寿晓松

少将,现任中国人民解放军军事科学院战争理论和战

略研究部部长。张连阳后弃戎涉足商界,尤其他有一

位比其年轻近二十岁的妻子陈晓颖,更是一位神秘人

物,实力惊人是多家企业背后的真正操盘者。根据百

度百科资料显示,陈晓颖,1963年5月出生,籍贯是辽

宁省,现香港居民,上世纪80年代留学日本,1989年

在开曼群岛成立私人投资公司。

1979年担任解放军总后勤部部长的张震便带着张

海阳一起参加了中越边境自卫反击战。在那场艰苦的

战争中,张海阳迅速成长,1996年晋升少将军衔,

2003年晋升中将军衔。2008年,时任成都军区政治委

员的张海阳,率领部队官兵积极抗震救灾,连续15天

时间不眠不休。张海阳在当时提出一个口号叫“人民

养育”,就是“军队是人民养育,我为人民敢献

身”。 2009年7月,成都军区政治委员张海阳被中央

军委晋升为上将。因为他的父亲张震也是上将,父子

皆上将在军队中独一无二,张海阳的晋升便成为军队

的一段佳话。除了父亲张震是上将,张海阳的岳父孙

克骥还是1955年的开国少将,他的女儿孙随嫁给张海

阳后事业不输丈夫,在解放军总医院担任儿科专家,

“妙手回春”的感谢牌匾挂了一墙。