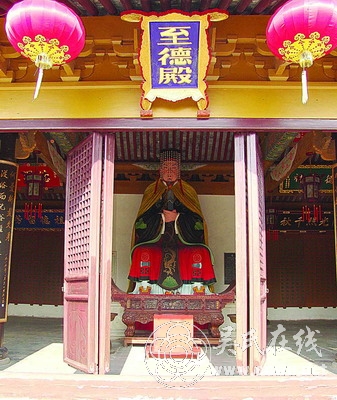

孔子尊泰伯为“至德”,所以,泰伯庙主殿叫“至德殿”(也叫“让王殿”)。

至德殿面阔五间(19.5米),进深八界(13.25米),整幢大殿立楠木柱十四根,石柱二十四根。采用古建中仅次于庑殿顶的单檐歇山顶,北京故宫的太和殿即是采用的重檐庑殿顶,保和殿为重檐歇山顶。至德殿它通过依梁架层叠的方法以及角梁、翼角、椽、飞椽、脊吻等的应用,使屋顶直线和曲线巧妙结合,形成向上微翘的飞檐,不但扩大了采光面,有利于排泄雨水而且增添了整体建筑物飞动轻快的美感。具有较高的历史文化价值和艺术观赏价值。大家请随我进入至德殿瞻仰泰伯塑像。泰伯塑像是由我国已故工艺美术大师刘家奎先生生前参考了孔子、大禹塑像,历时两年淤1985年塑成的。泰伯像高4.5米,头戴冕冠身穿玄衣绣裳,脚穿赤舄。泰伯像冕冠的顶部有一块长形冕板,前垂有十二串珠玉,叫“冕旒”。冕冠的两旁各有一孔,用以穿插玉笄,又在笄的一端系上一根丝带,从像的颔下绕过,再系于笄的另一端。另在两耳之处各垂一颗珠玉,即是“充耳”,以提醒戴冠者勿轻信谗言,后人所说的 “充耳不闻”及由此而来。泰伯后人尊其为让王。故身穿皇帝的冕服、玄衣绣裳,用日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、澡、火、粉米、黼、黻十二章纹汉代以前帝王的服装。面部表情庄重、刚毅、至德、慈祥,再现了泰伯让贤和开辟江南的博大胸怀。大家再看至德殿东西两侧驮碑的龙头、龟身、鹰腿、蛇尾吉祥物名为赑屃,它是龙王的八子,因他爱文、又善于负重,而功德碑有文字又沉重恰合其特点而得之。言归正传,东面的碑为明朝弘治年间重修泰伯庙时所立,西面的碑是明朝正德年间立的泰伯赡田记。在西壁前第二界中嵌的是清朝康熙已丑年立的免粮碑。请大家抬头看,上面有两块牌匾,是清朝两位皇帝的御笔题词“至德无名”为康熙御笔,“三让高踪”为乾隆御笔。前面柱子上这对“孝亲在知亲让位于弟背井离乡那怕披荆斩棘,从俗而化俗推己及人启蛮迪夷何忧断发文身”盈联是原南大校长匡亚明题,它是“泰伯精神”的充分概括。在大殿朝南壁上左右各有四块木刻,上面是司马迁在《史记》中记载泰伯世家第一的全文。

大殿东西两庑为列代“吴王世系”。东庑第一位是泰伯的二弟仲雍,兄弟俩奔荆蛮建勾吴后,泰伯又把勾吴国的王位让于仲雍。这就是泰伯三让王位的第三次让。大家不禁要问那么第二次让贤又是给谁呢?请各位听我继续往下讲,当初泰伯携仲雍南奔让位于三弟季历,周太王专世季历继位后,便整饬(chì)国政,征伐戎狄,扩大领地,结果遭忌于商朝,被商暗害而死 。季历之子姬昌派大臣南访泰伯,恳请大伯父回朝理政,泰伯坚辞不授,姬昌继位。这就是二让西伯侯之位(泰伯三让王位,一让、二让都是让的西伯侯的侯位,第三让,让的是勾吴国的王位。所以,史称“三让两家天下”。)