几百年来,红安陡山古村在风雨飘摇中屹立不倒,见证了一个又一个时代的终结与开始。吴氏祠堂,如一枚永不磨灭的印章,在大别山的土地上留下坚强与拼搏的痕迹。

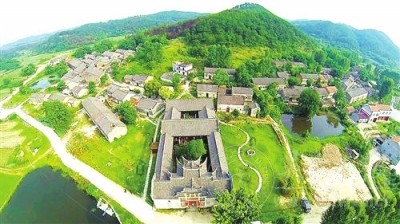

这里是鄂东大地上保存最为完整的明清古建筑村落;这里是风光秀美,遗世独立的世外桃源;这里是明太祖朱元璋亲笔题书的“开国天官里”;这里是散落在中华大地上的陡山吴氏宗族儿女魂牵梦绕的故乡。

4月11日,记者驱车来到陡山古村。村口吴氏祠堂高高的檐角上,口大的风铃被吹得叮当作响。阳光将祠堂的青墙蓝瓦、龙头鱼尾的飞檐拉成长长的影子,气势恢宏。

“这里的一砖一瓦都是先人智慧与汗水的结晶。”陡山村村委书记吴长松说,陡山古村是先祖留下的宝贵财富。

以吴氏祠堂为中心,附近的陡山湾、谢家湾都保留着明清时期的古建筑。清一色的雕花条石砌墙,大青砖砌墙,一律的高石台阶。屋上一律拱斗飞檐,屋檐下画有龙凤人物和各种吉祥图案,可以称得上是民清建筑的“活化石”。

作为整个古建筑群中最为显眼的地标,吴氏祠堂享有“鄂东第一祠”的美誉。该祠坐南朝北,砖、石、木结构。三进院落,面阔五间,四合院式布局,主体建筑由前幢观乐楼、中幢拜殿、后幢祖宗殿组成,三幢之间有庭院相隔,廊庑相连。

走进祠堂,无处不在的石刻木雕,件件皆精品。最让人拍案叫绝的当属观乐楼下两丈余长的楼檐木雕,雕刻再现了光绪初年武汉三镇景象,古朴典雅的黄鹤楼前千帆竞发,不远处的集市里人头攒动,士子凭江远眺,商贩高声叫卖。

“所有木雕都是清末两湖地区最具盛名的木工班子黄孝帮的杰作。”吴长松告诉记者,吴氏祠堂的木雕艺术在湖北省民间雕刻中属上乘水平,经常有全国各地的专家学者前来考察。

据吴氏宗谱记载,吴氏祠堂始建于清朝乾隆28年(1763年),由吴氏族人合资兴建,后毁于大火;时隔100多年,于同治10年(1871年)重修,不料再遭火灾;光绪28年(1902年),一对在外经商的吴氏兄弟牵头,举全族之力,集资万两,耗时两年,终于建成了留存至今的吴氏祠堂。

家族历史的“见证者”

祠堂大门口的这棵枫树已经好几百岁了,当年三世祖吴琳去世后就埋葬于此。”51岁的吴长松生于此长于斯,对村里的每一个角落都稔熟于心。

相传公元1354年,朱元璋兵败落难逃至陡山村,在当地读书人吴琳帮助下躲开追兵追捕。二人在竹园吟诗作对,一见如故,吴琳遂投入朱元璋麾下,助其东山再起。明洪武年间,吴琳受召入朝,官至国子监博士、吏部尚书。明太祖为陡山亲笔题书,写下“开国天官里”,赐吴琳建牌坊,树双旗杆。后吴琳辞官还乡,以耕种为生,吴氏一族世居陡山,至今已传26世。

吴长松说,祠堂牌楼横匾上的四个大字“家承赐玉”所指的就是三世祖吴琳与朱元璋之间的这段传奇故事。

明清以来,陡山吴氏一族先后出过多名举人、进士,及商界巨贾,为当地延续几百年的名门望族。清初湖广填四川,吴氏八大支系中的一系迁徙至川渝地区,其子孙至今散居在四川简阳、绵阳、德阳等地。

革命时期,在当地党组织的领导下,陡山村成为当地农民运动的大本营。吴氏祠内设“女学堂”,青年妇女以后庭作课堂,以厢堂为教室,在此学习科学文化知识。董必武曾以祠堂为落脚点,在此培养青年学生。

“过去听老人讲,八年抗战时期,日本兵扛着枪拿着火把闯入祠堂准备行凶作恶,一进大殿,就被祠堂的威严所震慑,他们乖乖熄灭火把,朝着吴氏祖宗牌位恭恭敬敬地磕头。”吴长松回忆说。

解放后,吴氏祠堂一度成为陡山师范和陡山中学的教室,在这里培养了大批教育人才。

上世纪80年代以后,陡山古村落逐渐走向没落,大批居民外迁,村内古建筑年久失修,吴氏祠堂更是遭受白蚁侵袭,受损严重。

进入20世纪末,当地政府和村民观念开始发生转变,吴氏祠堂成了红安旅游开发的重点项目之一,县委县政府拨专款对祠堂进行保护维修,努力做到修旧如旧,并把祠堂列为县级文物保护重点单位。

1992年,吴氏祠堂被公布为第三批“湖北省重点文物保护单位”,2006年被国务院公布为“全国重点文物保护单位”。2014年,陡山村被列入第二批全国传统村落和旅游扶贫村。

近年来,随着红色影视旅游业的发展,陡山古村俨然成为红安影视基地最重要的外场景之一,先后有《黄麻惊雷》、《铁血红安》、《生死血符》等10多部影视剧在此拍摄。

目前,当地政府正在积极与旅游开发公司合作,希望引进资金和技术,将其推向市场化管理。不久的将来,陡山古村落及吴氏祠堂将被打造成鄂东地区最负盛名的古建筑景点。

景区简介

红安八里湾陡山古村落是鄂东地区目前保存较完整的明清古建筑群之一,现为国家重点文物保护单位、3A级旅游景区。核心景点吴氏祠堂始建于清乾隆二十八年(1763),光绪二十八年(1902)重修。为砖木结构,共三幢,依次为观乐楼、正殿、寝殿。占地3000平方米,建筑面积1410平方米。

吴氏祠堂建筑雄伟,装饰技法多样,工艺精湛,徽派古建筑艺术木、砖、石“三雕”珍品,素有“湖北民间艺术宝库”的美誉。

记者印象

文物的魅力不仅在于其古香古色的外表,隐藏在青砖黛瓦背后的历史有时更能打动人。在吴氏祠堂内穿梭,听老人讲述过去的故事,触摸历史遗留的碎片,时间仿佛倒退百年。

中国人骨子里对根的追寻和依恋,让许多人会这样追问——我从何处来?故乡和亲人在哪儿?而古村落与祠堂的存在给出了答案。

这些年,古村落里的年轻人几乎全部外出,或上学或就业,只在假期等闲暇时节,回村看一下长辈和故土。留守的老人们日出而作,日落而息,目光平静、神情淡然,给人然悠闲、与世无争的感觉。

为发掘人文旅游资源,发展旅游经济,红安县将陡山吴氏祠堂及其周边5方公里范围,规划为全县五大旅游片区之一的“人文旅游片区”来打造。如今,经过多年的保护和修复,陡山古村落正向着美丽的“旅游梦”前行。

游客留言

麻城游客许德彩70岁

我们一行六人走遍鄂东地区所有的古村落,从未见过保存如此完整的明清古建筑群,放眼整个黄冈市,乃至整个湖北省都是少之又少,称之为“国宝”一点不为过。陡山古村落带给我们很多回忆和思考,希望我们每个人都从小事做起,我们特有的民风民俗保护好,续下去。

武汉游客柳岩36岁

古村落里的一砖一瓦,都凝聚了智慧与汗水,了不起!(记者马艳明实习生周思龙)