摘要:1949年海南解放前夕,吴乾鹏(右)与李光邦的合影。南北生活体验的差异碰撞,激发了吴乾鹏灵感的火花,燕京大学传授的西洋美术教育也丰富了他的美学观念。” 在生命弥留的最后时刻,1950年冬季,为革命奔走一生的吴乾鹏终于有了机会,与家人过了第一次也是最后一次三代同堂的团圆年。

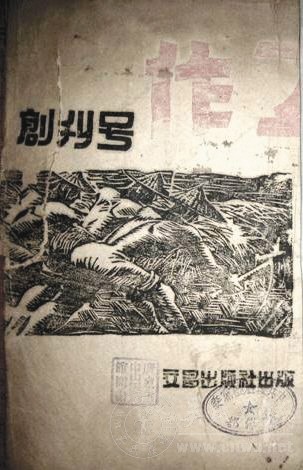

吴乾鹏设计的《工作》杂志封面

1949年海南解放前夕,吴乾鹏(右)与李光邦的合影。

地表现。云昌瑛说:“云四婆看后,满意地说:‘太像了,太像了!’笑得合不拢嘴,口水和泪水都流了出来。”

而令吴乾鹏没有想到的是,20多年过去后,他再到海口云氏公馆向云四婆问安,老人家竟找来钥匙,从皮箱子里拿出一件用牛皮纸包裹了一层又一层的东西交到他手中。定睛一看,竟是那副用电池铅心画就的肖像!尽管已经发黄变脆,还被虫蚁啃出许多米筛般的小孔,但栩栩如生的形象仍清晰可见。两人赏着画儿,说着笑着,热泪盈眶。

生命的花火在笔下绽放

“乾鹏同志最为重视文化。他常说,歌唱、绘画和文学是发动群众参与革命的最好方式。”在那段峥嵘岁月里,李光邦和他的同事们不止一次在吴乾鹏的指导下学习歌唱和绘画的技艺。他们尘封的旧梦中,吴乾鹏绘制的宣传画、编排的歌舞剧还历历在目,创作的歌曲“从城市到村庄,一切不同的方向,汇合到这块温暖而新鲜的地方……我们要跟着共产党,走上人民解放的战场,把建设新琼崖的责任,放在自己肩上”还仿佛回荡在耳边。

说话间,李光邦拿出细心保管的《工作(创刊号)》封面复印件,这是吴乾鹏在1947年任原文昌县委书记兼县长时亲手创办的革命刊物,那封面上绵延不绝的远山就是吴乾鹏亲手刻画印制的木版画,而刊物中绝大多数寓意丰富的插画也出自他手。李光邦感慨:“谁能想到,作为一县主官的他为了普及文化、宣传革命思想能亲力亲为至此呢?”

生命的火焰燃烧得过于旺盛,过度消耗着原本精壮的吴乾鹏。1941年秋季爆发的第一场重病,让他从此走向黑暗的深渊。1947年、1949年、1950年、1951年……病魔的不断侵袭带来一次又一次重创,缠绵病榻的他甚至产生了自杀的念头。

时隔半个多世纪,吴乾翔还难忘那年与病中的哥哥在湛江重逢的场景。阔别十年,吴乾鹏已不是弟弟年少记忆中俊朗的模样,被肺病折磨得瘦骨嶙峋的他,只剩下一双炯炯有神的眸子还闪耀着青年人的光彩。泪水洒在兄长的肩头,吴乾翔一次又一次同许多其他人一样请求:都解放了,就歇一歇吧!

答案仿佛是永恒的——“我病了那么久,已经是破船驶破帆,能多活一天就要为人民多干一天活。”于是,身患重病的他刚刚放下枪杆,又应冯白驹之邀,重新拿起画笔创作了一百多幅反映琼崖纵队“23年红旗不倒”斗争历史的水彩画。

令人扼腕的是,时光颠沛流离,这百余幅珍品亦在其中散失。只能从曾经目睹画作的吴乾翔口中依稀获得一些信息:“每一幅画作少则数人,多则数百人,每一个人物的神态、动作和战争的恢弘场面全部跃然纸上,经得起最挑剔的人细细观赏推敲。难得的是,这百余幅水彩画创作过程中均未曾打过草稿,乾鹏同志只是稍加思忖就一挥而就。”

在生命弥留的最后时刻,1950年冬季,为革命奔走一生的吴乾鹏终于有了机会,与家人过了第一次也是最后一次三代同堂的团圆年。那天,兴致高涨的他强忍病痛,为七岁的儿子画了一张人物肖像,题字为“瞻望幸福的世界”。而后,意犹未尽的他又挥笔绘就一幅意味深长的自画像《长工》。那画中的自己,左手提锄、右肩扛犁,一行题字满载心酸——“丢了这支秃笔已有十多年了,我身为人民的长工,于今捡起它来觉得格外沉重……”

粗犷的土地、炫目的日头、摇曳的星辰、奋起的人民……这些在他的生命中、画作里永生的一切,仿佛只一瞬间便凝聚在这颤抖的笔尖,铺陈在画里这位伟大的艺术家、革命家隽永的目光中,再慢慢流向历史奔腾的长河。